कार्बन में आबंधन - सहसंयोजी आबंध

कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। कार्बन के सबसे बाहरी कोश में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए कार्बन को चार इलेक्ट्रान प्राप्त करने या खोने की आवश्यकता होती है।

1. जब कार्बन चार इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाता है तो छः प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए दस इलेक्ट्रॉन, अर्थात चार अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल होता है।

2. जब कार्बन चार इलेक्ट्रॉन त्यागकर कर धनायन बनाता है। तो चार इलेक्ट्रॉनों को खो कर छः प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल दो इलेक्ट्रॉन वाला कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है।

अतः कार्बन अन्य परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझाता है। जिन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है वे दोनों परमाणुओं के बाहरी कोश के ही होते हैं, तथा इनके फलस्वरूप दोनों ही परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करते हैं।

हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना

H - H

ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना

नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना

N ≡ N

क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना

Cl - Cl

अपररूपता : एक ही तत्व के दो या दो से अधिक रूप जिनके भौतिक गुणधर्म भिन्न-भिन्न हो अपरूप कहलाते हैं तथा इस गुण को अपररूपता कहते हैं

कार्बन के अपरूप

1.क्रिस्टलीय अपररूप -हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन

2.अक्रिस्टलीय रूप -कॉल, कोक, काष्ट चारकोल, जंतु चारकोल, काजल, गैस कार्बन

हीरा एवं ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के परमाणुओं से बने हैं परन्तु हीरे एवं ग्रेफाइट में अंतर होता है।

1. हीरा अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, जबकि ग्रेप़फाइट चिकना तथा फिसलनशील होता है।

2. हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु चार अन्य कार्बन परमाणुओं से जुङा रहता है जबकि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु तीन अन्य कार्बन परमाणुओं से जुङा रहता है

3. हीरे की संरचना चतुष्फलकीय होती है जबकि .ग्रेफाइट की संरचना में षट्कोणीय परते पायी जाती है

4. हीरे में कार्बन की चारों संयोजकताए चार अन्य कार्बन परमाणुओं से जुङी रहती है इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति के कारण हीरा विद्युत का कुचालक होता है जबकि ग्रेफाइट में कार्बन की तीन संयोजकताए तीन अन्य कार्बन परमाणुओं से जुङी रहती है इसलिए मुक्त इलेक्ट्रोन की उपस्थिति के कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है

फुलरीन : फुलरीन फुटबॉल के समान संरचना वाला कार्बन का अपररूप है जिसमें 60,70 या इससे अधिक कार्बन पाये जाते है सबसे पहले C60 फुलरीन की पहचान की गई । यह फुलरीन 32 फलकीय फुटबॉल जैसा होता है। इसलिए इसे वाॅकीबाॅल भी कहते हैं फुलरीन का नामकरण प्रसिद्ध वास्तुकार बंकमिन्सटर फुलर के नाम पर किया गया है

कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति

सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है। कार्बन में पाए जाने वाले दो विशिष्ट लक्षणों, शृंखलन और चतुःसंयोजकता के कारण बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण होता है।

1. श्रंखलन : कार्बन में कार्बन के ही दूसरे परमाणुओं के साथ सहसंयोजी आबंध बनाकर श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है । कार्बन के इस गुण को शृंखलन कहते हैं। इस गुण के कारण कार्बन दूसरे कार्बन के परमाणु के साथ आबंध बनाकर सीधी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला तथा वलय के आकार में श्रृंखला का निर्माण करता है। कार्बन दूसरे कार्बन के परमाणुओं के साथ एकल बंध व्दि आबंध तथा त्रिआबंधों का निर्माण भी करता है।साथ कार्बन दूसरे कार्बन परमाणुओं से एकल आबंध , द्विआबंध तथा त्रिआबंधों का निर्माण भी करता है।

2. चतुःसंयोजकता : कार्बन के बाहरी कक्षा में चार इलेक्ट्रॉन हैं अर्थात कार्बन की संयोजकता चार होती है, अतः इसमें कार्बन के चार अन्य परमाणुओं अथवा एक संयोजकता वाले चार विभिन्न परमाणुओं के साथ आबंधन की क्षमता होती है।

हाईड्रोकार्बन : रासायनिक यौगिक जो केवल कार्बन तथा हाईड्रोजन के द्वारा बने होते हैं हाईड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाईड्रोकार्बन को दो भागों में बाँटा जा सकता है: संतृप्त हाईड्रोकार्बन तथा असंतृप्त हाईड्रोकार्बन

संतृप्त हाइड्रोकार्बन :- ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमे कार्बन-कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध पाया जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं जैसे जैसे एल्केन

असंतृप्त हाइड्रोकार्बन :- ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमे कार्बन-कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं जैसे एल्कीन व एल्काइन

एल्केन : एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है

जहाँ, n = कार्बन के परमाणुओं की संख्या

Ex. मेथेन :

मेथेन कार्बन के सर्वाधिक सरल यौगिक है। है। ईंधन के रूप में मेथेन का सर्वाधिक उपयोग होता है तथा यह बायोगैस एवं संपीडित प्राकृतिक गैस CNG का प्रमुख घटक है।

मेथेन का सूत्र : CH₄

मेथेन का संरचना सूत्र

मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना

Ex. एथेन :

एथेन का सूत्र C₂H₆

एथेन का संरचना सूत्र

एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना

Ex. प्रोपेन

प्रोपेन का सूत्र C₃H₈

प्रोपेन का संरचना सूत्र

Ex. ब्यूटेन

ब्यूटेन का सूत्र C₄ H10₁₀

ब्यूटेन का संरचना सूत्र

Ex. पेंटेन

पेंटेन का सूत्र C₅ H₁₂

पेंटेन का संरचना सूत्र

Ex. हेक्सेन

हेक्सेन का संरचना सूत्र C₆ H₁₄

संरचनात्मक समावयवी : ऐसे यौगिक जिनके समान आणविक सूत्र तो सामान होते है लेकिन संरचना सूत्र अलग – अलग होते है ऐसे यौगिक संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं। जैसे n-ब्यूटेन और आइसो-ब्यूटेन(दोनों C4H10)

n-ब्यूटेन आइसो-ब्यूटेन

ऐल्किन या ओलिफिन – ऐल्किन में कार्बन - कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध होता है | | ऐल्किन का सामान्य सूत्र Cn H2n होता है |

Ex. एथीन

एथीन का सूत्र : C₂H₄

एथीन का संरचना सूत्र

एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना

ऐलकाईन या ऐसीटिलीन – ऐल्काइन में कार्बन-कार्बन है त्रिबंध होता है ऐल्काइन का सामान्य सूत्र

Cn H2n – 2 होता है |

Ex. एथाइन

H-C ≡ C-H

सीधी तथा शाखित कार्बन शृंखलाओं के अतिरिक्त कुछ यौगिकों में कार्बन के परमाणु वलय के आकार में व्यवस्थित होते हैं। जैसे, साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन

साइक्लोहेक्सेन बेंजीन

समजातीय श्रेणी : यौगिकों की ऐसी शृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। समजातीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य का अपने उतरोत्तर सदस्य से – CH2 का अंतर होता है।

यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। यह विषम परमाणु कुछ प्रकार्यात्मक समूहों में भी उपस्थित होते हैं, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वे समूह जो यौगिक को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। उसे प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं।

प्रकार्यात्मक समूह का नाम -

विषम परमाणु यौगिकों का प्रकार प्रकार्यात्मक समूह

Cl/Br हैलो -एल्केन —Cl, —Br

(क्लोरो / ब्रोमो)

ऑक्सीजन (i) ऐल्कोहॉल —OH

(ii) ऐल्डिहाइड

(iii) कीटोन

(iv) कार्बोक्सिलिक अम्ल

कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म

दहन : कार्बन के सभी यौगिकों को हवा की उपस्थिति में जलाने अर्थात दहन (Combustion) के पश्चात वे कार्बन डाइऑक्साइड, उष्मा तथा प्रकाश देते हैं।

C + O₂ → CO₂ + ऊष्मा व प्रकाश

CH₄ + O₂ → CO₂ + H₂O + ऊष्मा व प्रकाश

CH₃–CH₂OH + O₂ → CO₂ + H₂O + ऊष्मा व प्रकाश

संतृप्त हाइड्रोकार्बन स्वच्छ लौ के साथ जलते है जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पीले लौ के साथ जलते है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाने पर पीले लौ के साथ धुँआ भी उत्पन्न होता है। इस कारण असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हवा की उपस्थिति में जलाने पर बर्तन के पेंदें में काले रंग का पदार्थ जमा हो जाता है, जिसे आम बोल चाल की भाषा में कालिख/कज्जली कहते हैं। परन्तु संतृप्त हाइड्रोकार्बन को भी जब हवा की सीमित उपस्थिति में जलाया जाता है, तो यह भी पीले लौ के साथ जलते है, तथा कालिख /कज्जली उत्पन्न करते है। गैस या केरोसीन स्टोव में ईंधन के साथ पर्याप्त मात्रा में हवा जाने के लिये एक या दो छेद बने होते है। कभी कभी जब यह हवा जाने वाला छेद बाधित हो जाता है, तो स्टोव जलाने पर नीली लौ की जगह पीली लौ के साथ साथ कालिख भी उत्पन्न करता है।

कोयला तथा पेट्रोलियम में नाइट्रोजन तथा सल्फर की मात्रा पायी जाती है, जिसके कारण इन्हें जलाने पर ये सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी उत्पन्न करते है, जो पर्यावरण में प्रमुख प्रदूषक हैं।

ऑक्सीकरण

कार्बन यौगिक ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में सरलता से ऑक्सीकृत हो जाते है, जब एथेनॉल को क्षारीय पोटैशियम परमैगनेट या अम्लीय पोटैशियम डाइक्रोमेट के साथ गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीकृत होकर एसेटिक अम्ल [एथेनोइक अम्ल] देता है।

वे पदार्थ हैं जो अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन प्रदान कर उन्हें ऑक्सीकृत कर देते है हैं। ऑक्सीकारक कहलाते है क्षारीय पोटैशियम परमैगनेट या आम्लिक पोटैशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीकारक का कार्य करता है, क्योंकि यह एल्कोहल को ऑक्सीजन देकर है तथा ऑक्सीकृत कर देता है।

संकलन अभिक्रिया

पैलेडियम अथवा निकिल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं।

ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं परन्तु अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते है, उत्प्रेरक कहलाते है।

वनस्पति तेलों के हाड्रोजनीकरण में संकलन अभिक्रिया अभिक्रिया का उपयोग होता है। वनस्पति तेलों में असंतृप्त कार्बन शृंखलाएँ होती हैं जबकि जंतु वसा में संतृप्त कार्बन शृंखलाएँ होती हैं। साधारणतः, जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। जबकि वनस्पति तेल स्वास्थ्य के लिये अच्छा माना जाता है, इसी कारण से खाना पकाने के लिये वनस्पति तेल का उपयोग ज्यादा अच्छा रहता है।

प्रतिस्थापन अभिक्रिया

संतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिकांश अभिकारकों के साथ प्रायः अक्रियाशील होते हैं । लेकिन जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन सूर्य के प्रकाश उपस्थिति में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, क्लोरीन एक-एक करके हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन कर देती है। जब मेथेन सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है, तो मेथाइल क्लोराइड (क्लोरोमेथेन) तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है।

एथेनॉल

एथेनॉल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है एथेनॉल का सामान्य नाम एथाइल एल्कोहॉल है। एथेनॉल को प्रायः एल्कोहॉल कहा जाता है क्योंकि एथेनॉल सभी एल्कोहोलिक का महत्वपूर्ण अवयव होता है।

1. एथेनॉल की सोडियम के साथ अभिक्रिया

एथेनॉल सोडियम के साथ प्रतिक्रिया कर सोडियम एथोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनता है।

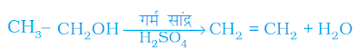

एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 443 K तापमान पर गर्म किया जाता है तो एथेनॉल का निर्जलीरण होकर एथीन बनती है। इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकारक के रूप में काम करता है जो एथेनॉल से जल को अलग कर देता है।

सजीव प्राणियों पर एल्कोहॉल का प्रभाव

एथेनॉल का अधिक मात्रा में सेवन करने पर उपापचयी क्रिया धीमी हो जाती है तथा केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। इसके कारण समन्वय की कमी हो जाती है, मानसिक दुविधा, अनिद्रा, भावशून्यता आ जाती है मेथनॉल की थोड़ी-सी मात्रा लेने पर मृत्यु हो सकती है। मेथनॉल यकृत में ऑक्सीकृत होकर मेथेनैल बन जाता है। मेथेनैल यकृत की कोशिकाओं के घटकों के साथ शीघ्र अभिक्रिया करने लगता है। इससे प्रोटोप्लाज्म नष्ट होने लगता है। यह चक्षु तंत्रिका को भी प्रभावित करता है और व्यक्ति अंधा हो जाता है।

एल्कोहॉल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ इंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

एल्कोहॉल अच्छा विलायक है इसलिए इसका उपयोग टिंचर आयोडीन, कफ सीरप जैसी औषधियों में होता है।

एस्टरीकरण अभिक्रिया: अम्ल एवं एल्कोहॉल की अभिक्रिया से एस्टर का निर्माण होता है जब एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथिल एल्कोहॉल से अभिक्रिया करता है तो एथिल एसिटेट (एस्टर) बनता हैं इस अभिक्रिया को इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते है सामान्यतया एस्टर की गंध मृदु होती है। इसका उपयोग इत्र बनाने एवं स्वाद बढ़ाने में किया जाता है।

एथेनोइक अम्ल

एस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर एल्कोहॉल तथा सोडियम लवण (सोडियम एथेनोएट या सोडियम एसिटेट) तथा जल बनाता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरणकहा जाता है क्योंकि इसका उपयोग साबुन बनाने में होता है। साबुन दीर्घ शृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों सोडियम अथवा पोटैशियम लवण होते हैं।

क्षारक के साथ अभिक्रियाः एथेनोइक अम्ल सोडियम हाईड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर सोडियम एसिटेट (एसिटेट (लवण) तथा जल बनाता है

एथेनोइक अम्ल की कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया एथेनोइक अम्ल का कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते है।

एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर सोडियम एसिटेट, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर सोडियम एसिटेट

कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर सोडियम एसिटेट, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है।

साबुन तथा अपमार्जक

साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटैशियम लवण होते हैं। साबुन के अणु में साबुन का आयनिक भाग जल में विलेय होता है इसे जलरागी शिरा कहते है जबकि हाइड्रोकार्बन पूँछ वाला भाग जल में अविलेय होता है इसे जल विरागी शिरा कहते है जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका आयनिक सिरा जल के अन्दर रहता है जबकि हाइड्रोकार्बन पूँछ वाला शिरा जल के बाहर रहता है ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है, जिसमें जलविरागी पूँछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है जबकि उसको आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं।

साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्सियम एवं मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया कर घुलनशील पदार्थ बनाता है। इसलिए साबुन कठोर जल में झाग नहीं देता है अपमार्जक के अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल की लम्बी श्रृंखला वाले अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं। सामान्यतः अपमार्जकों का उपयोग शैंपू एवं कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में होता है। अपमार्जकों का उपयोग शैंपू एवं कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में होता है।कार्बोक्सिलिक अम्ल की लम्बी श्रृंखला वाले अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं। सामान्यतः अपमार्जकों का उपयोग शैंपू एवं कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में होता है। अपमार्जकों का उपयोग शैंपू एवं कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में होता है। अपमार्जकों का उपयोग शैंपू एवं कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में होता है।अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं। इसलिए कठोर जल में भी झाग देते है